Folgen wir dem Taufverständnis Jesu, so muss der Begriff der Taufe viel weiter gefasst werden, als wir ihn aus dem kirchengeschichtlichen Rahmen kennen. Es geht um die Bedeutung des menschlichen Scheiterns und Unterliegens sowie um die Wiederauferstehung zeitloser Werte – im Sinnbild der christlichen Taufe.

Etymologische Wurzeln des Taufbegriffs

In den Urtexten des Neuen Testaments lautet das altgriechische Wort für „taufen“ baptízein (βαπτίζειν) und das für „Taufe“ baptisma. Die Bedeutung reicht von „ein- oder untertauchen“ bis hin zu „tränken und färben“.In der ersten germanischen Bibelübersetzung, der gotischen Bibel von Wulfila aus dem 4. Jahrhundert, wird baptizein mit daupjan übersetzt. Dieses Wort bedeutet ebenso wie das griechische Original „tauchen“ oder „eintauchen“. Ähnlich wie daupjan gehen das altnordische deypa, das altenglische dyppan (vergleiche neuenglisch dippen) und das althochdeutsche toufen auf eine Wurzel zurück, die im Neuhochdeutschen mit „tief“ wiedergegeben wird (Quelle: Wikipedia). Die Muttersprache Jesu war jedoch nicht Altgriechisch, sondern Aramäisch, da er das Volk in der damaligen Landessprache lehrte. Im Aramäischen heißt Taufe mamodita, abgeleitet vom hebräischen amad („aufstehen“). Die Wurzeln von amad gehen auf den hebräischen Begriff amuda (Pfeiler) zurück. Vor diesem Hintergrund erscheint die Taufe als Untergangs- und Auferstehungsritual: Neben der Reinigung geht es um die innere Bereitschaft, zu unterliegen, zu fallen und zu sterben – nur um danach erneut aufzustehen und aufgerichtet zu werden.

Historischer Kontext: Die Essener und Johannes der Täufer

Man vermutet heute, dass die große jüdische Täuferbewegung zur Zeit Jesu auf die Essener zurückgeht. Diese Gruppe vertrat neben Pharisäern und Sadduzäern eine besondere Form des Judentums. Stark für diese Annahme sprechen archäologische Funde: große Wasserbecken mit Treppenanlagen zu beiden Seiten, wie sie bei Ausgrabungen des essenischen Wüstenklosters am Toten Meer entdeckt wurden. Hier praktizierte man – ähnlich wie bei Johannes dem Täufer – ein vollständiges Untertauchen des Körpers. Dieser Ritus unterschied sich von den rituellen Waschungen des Alten Testaments. Es ist anzunehmen, dass Johannes der Täufer in der Tradition der Essener stand, später jedoch eigene Wege ging. Er setzte neue Akzente: Untertauchen in „lebendigem“ Wasser und die öffentliche Taufe für jedermann – frei vom elitären Essenergedanken. Der Begriff „lebendiges Wasser“ hat im Neuen Testament eine doppelte Bedeutung. Er bezeichnet einerseits fließende, frische Gewässer (im Gegensatz zu stehendem Wasser). Deshalb taufte Johannes im Jordan. Jesus verwendet den Ausdruck jedoch im übertragenen Sinn, wie im Dialog mit der Samaritanerin deutlich wird. Sie versteht ihn zunächst wörtlich als frisches Wasser:

Dort war ein Brunnen, der Jakobsbrunnen, an den sich Jesus setzte, ermüdet von der langen Wanderung. Es war gegen 12 Uhr. Da kam eine samarische Frau zum Wasserschöpfen. Jesus sagte zu ihr: „Hast du auch etwas zu trinken für mich?“ Seine Jünger waren ins Dorf gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Die samarische Frau sagte: „Wie kannst du als Jude mich, die Samaritanerin, um etwas zu trinken bitten?“ (Die Juden halten sich nämlich von Samaritanern fern.) Jesus antwortete ihr: „Wenn du wüsstest, was Gott gibt und wer ich bin, dann hättest du mich um lebendiges Wasser gebeten, und ich hätte es dir gereicht.“ Die Frau entgegnete: „Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher willst du das lebendige Wasser nehmen? Kannst du etwa mehr als Jakob unser Vater? Er hat uns nämlich den Brunnen geschenkt und selbst daraus getrunken, wie auch seine Kinder und seine Herde.“ Jesus erwiderte: „Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird danach doch wieder durstig werden. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm selbst zu einer Quelle werden, die bis in das ewige Leben sprudelt.“ Da sagte die Frau: „Herr, gib mir von diesem Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierherkommen muss, um Wasser zu schöpfen…“

(Johannes 4,6-15)

Die Weiterentwicklung durch Johannes und Jesus

Obwohl Johannes eine populärere Form der Taufe schuf, ahnte er, dass das reine Wasserritual noch nicht seine volle Bedeutung erreicht hatte. Er erklärt offen:

Ich taufe euch mit Wasser; es kommt aber einer, der ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse; der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen.

(Lukas 3,16)

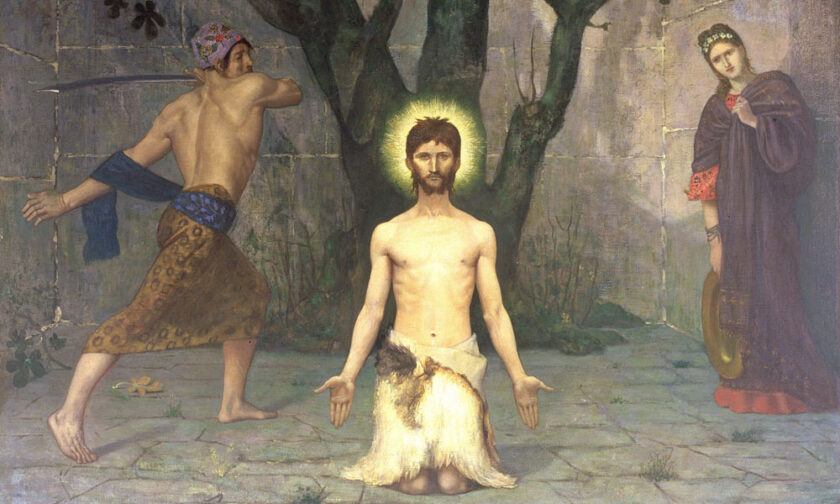

Jesus interpretiert den Taufbegriff nicht mehr wie Johannes, sondern im ursprünglichen Sinne von mamodita. Hinzu kommt ein transzendenter Aspekt: Taufe als bewusste Einwilligung in die leidvolle Konfrontation mit der Welt – als Akt der geistigen Überwindung von Leid und Tod. Jesus bezieht sie konkret auf seine eigene Hinrichtung:

Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen, mit der Taufe, mit der ich getauft werde?

(Markus 10,38)

Aber ich muss mich zuvor mit einer Taufe taufen lassen, und wie ist mir so bange, bis sie vollbracht ist!

(Lukas 12,50)

Die Symbolik des Untertauchens bleibt erhalten: Taufe als temporäres Untergehen, Scheitern, Leiden und Sterben, damit der Geist kraftvoller aufersteht. Hier verbindet sich das Bild vom aufgerichteten Kreuzespfeiler (amuda) mit dem Taufbegriff. Jesus deutet es so:

Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben.

(Johannes 3,14)

Er bezieht sich auf das Alte Testament:

Da sprach der JHWH zu Mose: Mache dir eine eiserne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sie ansieht, der soll leben.

(4. Mose 21,8)

Jesu Praxis und die Fußwaschung

In den Evangelien heißt es, Jesus sei getauft worden und habe getauft. Doch Johannes der Evangelist präzisiert: Jesus taufte nicht selbst, sondern ließ es seine Jünger tun:

Als nun Jesus erfuhr, dass den Pharisäern zu Ohren gekommen war, dass er mehr zu Jüngern machte und taufte als Johannes – obwohl Jesus nicht selber taufte, sondern seine Jünger – verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. (Johannes 4,1-3)

Eine weitere Szene verdeutlicht Jesu transzendentes Verständnis: die Fußwaschung am Vorabend seiner Verhaftung:

…da stand er vom Abendessen auf, legte sein Obergewand ab, nahm eine Schürze und band sie sich um. Danach goss er Wasser in ein Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen, und trocknete sie mit dem Schurz, den er sich umgebunden hatte. Da kam die Reihe an Simon Petrus; der jedoch sprach zu ihm: Herr, du willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht; du wirst es aber zu einem späteren Zeitpunkt erfahren. Da sprach Petrus zu ihm: Ich werde mir von dir niemals die Füße waschen lassen! Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil an mir. Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, dann nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und den Kopf. Spricht Jesus zu ihm: Wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden; denn er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. (Johannes 13,4-17)

Es geht nicht um körperliche Reinheit, wie Jesus später klärt:

Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe.

(Johannes 15,3)

Petrus missdeutet es als Wassertaufe und bittet um mehr. Jesus zeigt: Wahre Reinheit ist geistig zu verstehen.

Die tiefere Bedeutung: Scheitern als Auferstehung

Taufe im Sinne Jesu ist der Beginn einer vertrauensvollen Haltung. Wir werden fähig, Scheitern, Unrecht, Leid und sogar den Tod auf uns zu nehmen – und verleihen dem eigenen Untergang damit eine neue Qualität. In Jesu Geisteshaltung hört alles Leid auf, Strafe Gottes zu sein. Es wird zum Auftakt einer neuen Schöpfung. Hier finden wir die geistige Taufe, in der Jesus sein Leid begriff. In einer Haltung, die nichts für sich will, weil sie ihren unvergänglichen Wert kennt, gibt es kein wirkliches Unterliegen. Nur wer seinen wahren Wert nicht erkennt, geht unter. Wer ihn erkannt hat, kann nicht vergehen – Grundlage des Auferstehungsgedankens. Deshalb war Jesus bereit, alles hinzugeben.

Diese Hingabe ist die eigentliche Taufe: die Preisgabe der äußeren Form, ein Untergehen ins Luftlose, ein Hinabsteigen in geistlose Bereiche. Das göttliche Element füllt alles mit Geist und kehrt in neuer Kraft nach oben zurück.

Glossar:

- Baptízein (βαπτίζειν): griechischer Begriff für „taufen“

- Baptein: griechischer Begriff für „Taufe“

- Mamodita: aramäischer Begriff im Kontext der Taufe

- Amad: Hebräische Wurzel mit der Bedeutung „aufstehen“, im Kontext der Taufe

- Essener: Eine jüdische Sekte, die für ihren asketischen Lebensstil während der Zeit des zweiten Tempels bekannt war

- Lebendiges Wasser: Begriff, der im Neuen Testament sowohl wörtlich als auch metaphorisch verwendet wird.