Kaum eine Religion oder Philosophie legt so großen Wert auf die Kraft der Vergebung wie die Lehre Jesu. Sie ruft uns zur Gnade, Barmherzigkeit und sogar dazu auf, unsere Feinde zu lieben. Das zeigt sich eindrucksvoll im Leben Jesu: Trotz Verrat, Verleumdung und grausamer Hinrichtung spricht er am Kreuz: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“ Doch warum ist Vergebung so zentral, und warum fällt sie uns oft so schwer, wenn wir Unrecht erfahren? Dieser Beitrag zeigt die universelle Dimension der Vergebung auf, die unsere Einheit mit Gott – also mit allem, was ist – bedeutet.

Selbsterkenntnis – Grundlage echter und grundlegender Vergebung

Dass echte Vergebung und wirkliche Barmherzigkeit mit aufrichtig geübter Selbsterkenntnis zusammenhängen, ist ein Gedanke, der heute wenig Beachtung findet – dabei ist er zentral. In der Bergpredigt verknüpft Jesus diesen Gedanken unmittelbar mit der Barmherzigkeit:

Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.

Selig sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Mt 5,7-8

Was bedeutet ein „reines Herz“ in diesem Zusammenhang? Entgegen einer häufigen Annahme geht es hier nicht um innere Perfektion oder Tadellosigkeit. Vielmehr beschreibt Jesus die Fähigkeit, sich der eigenen menschlichen Schwächen, Fehler und Irrtümer bewusst zu werden – sich also so zu sehen, wie man in Wahrheit ist. Und diese Betrachtung der Wahrheit (über uns selbst) setzt Jesus mit der Betrachtung Gottes gleich. Die jüdische Philosophin Simone Weil formulierte diesen Gedanken prägnant:

Reinheit ist die Fähigkeit, die eigene Befleckung zu betrachten.

Simone Weil : „Schwerkraft und Gnade“

Reinheit besteht also nicht in der Abwesenheit von Fehlern, sondern in der mutigen Bereitschaft, die eigene Unvollkommenheit anzuerkennen. Doch wie führt diese Selbsterkenntnis dazu, Gott zu schauen? In der Botschaft Jesu steht Gott für die Wahrheit. So erklärt er während seines Verhörs vor Pilatus:

Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Joh 18,37

Durch die ehrliche Auseinandersetzung mit uns selbst erkennen wir unsere Schwächen und damit die göttliche Wahrheit über uns selbst. Die Betrachtung der Wahrheit über uns selbst ist daher gleichbedeutend mit dem „Schauen“ Gottes. Und so ist es auch die ungeschönte Einsicht in uns selbst, welche die Grundlage für den christlichen Vergebungsgedanken schafft.

Schuld als Weg zur Vergebung

Unsere Schuld als Tür zur Gnade

Jesus lehrte, dass unsere Schuld nicht nur eine Bürde ist, sondern eine Gelegenheit, Vergebung und Barmherzigkeit zu üben. Dieser Gedanke mag zunächst überraschen, doch er birgt eine frohe Botschaft: Unsere menschlichen Schwächen sollen uns näher zu Gott und unseren Mitmenschen bringen. In diesem Beitrag geht es darum, wie Jesus den Begriff Sünde neu definiert und uns durch Gleichnisse aufzeigt, wie wir durch die Einsicht in unsere menschliche Fehlbarkeit Gnade, Vergebung und Barmherzigkeit lernen können.

Sünde als Sinn: Gottes Wirken erkennen

Wenn unsere Schuld uns zur Vergebung veranlasst, wird sie zu einer Notwendigkeit und dadurch sogar zu etwas Gutem. Das heißt, wenn wir Sünde so verstehen, gewinnt sie – als Teil unserer menschlichen Natur – einen tiefen Sinn. Gott verleiht allem, auch dem Schwachen und scheinbar Sinnlosen, Sinn und Bedeutung, denn er ist der Geist, der alle Dinge durchdringt.

Jesus lehrte, dass uns die Einsicht in unsere Schuld dazu befähigen soll, Gnade und Vergebung zu üben.

Gott hat uns als Sünder geschaffen, damit wir durch unsere Unvollkommenheit Barmherzigkeit lernen.

Meister Eckharts Blick: Sünde und wahre Buße

Auf diese Grundwahrheit wies auch Meister Eckhart hin. Eine Auffassung, der seine Zeitgenossen verständnislos gegenüberstanden:

„Der gute Mensch soll seinen Willen so dem göttlichen Willen angleichen, dass er selber alles will, was Gott will: Weil nun Gott in gewisser Weise will, dass ich gesündigt habe, so wollte ich nicht, dass ich keine Sünden begangen hätte, und das ist wahre Buße.“

Aus der Anklageschrift gegen Meister Eckhart 1260 – 1327

Gleichnis: Vergebung durch Demut lernen

Nachdem wir die Bedeutung der Sünde als Chance zur Vergebung betrachtet haben, illustriert Jesus diesen Gedanken anschaulich in einem Gleichnis: dem Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Es handelt von einem Diener, der eine große Schuld erlassen bekommt, aber selbst nicht bereit ist, seinem Mitknecht eine kleinere Schuld zu vergeben.

Das Himmelreich ist vergleichbar mit einem König, der mit seinen Dienern abrechnen wollte. Einer schuldete ihm eine enorme Summe – zehntausend Talente. Da er nicht zahlen konnte, befahl der König, ihn, seine Familie und all seinen Besitz zu verkaufen. Der Diener fiel auf die Knie und flehte: „Gib mir Zeit, ich zahle alles zurück!“ Der König hatte Mitleid, ließ ihn frei und erließ ihm die gesamte Schuld. Doch als dieser Diener einen Mitknecht traf, der ihm nur hundert Denare schuldete, packte er ihn, würgte ihn und verlangte: „Bezahle, was du mir schuldest!“ Der Mitknecht bat um Geduld, doch der Diener blieb hart und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis die Schuld beglichen war. Als die anderen Diener das sahen, berichteten sie es dem König. Dieser rief den Diener zu sich und sprach: „Du undankbarer Diener! Ich habe dir deine riesige Schuld erlassen, weil du mich batest. „Hättest du nicht auch deinem Mitknecht vergeben sollen, wie ich dir vergeben habe?“ Zornig übergab der König ihn den Wächtern, bis er alles zurückgezahlt hatte. Jesus schloss: „So wird mein himmlischer Vater mit euch verfahren, wenn ihr nicht von Herzen vergebt.“ (vgl. Matthäus 18:23-35)

Dieses Gleichnis zeigt: Wer Gottes Vergebung erfährt, ist aufgerufen, selbst zu vergeben. Unsere eigene Schuld sollte uns Gnade und Demut lehren, nicht Härte und Unerbittlichkeit.

Das Kreuz annehmen: Heilung durch Schwäche

Auf diese Weise wird unsere Schwäche zu einer sinnvollen und notwendigen Bürde, die wir so tragen sollen, wie Jesus sein Kreuz auf sich nahm und trug. Die Heilung von Schuld geschieht durch die Erkenntnis, dass in Gott auch das Schwache und Leidvolle einen Sinn erfährt und uns letztlich dient:

Da sprach er zu ihnen allen: Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz täglich auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren; wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Luk 9, 23–24

Der Splitter und der Balken: Selbstprüfung zuerst

Ein weiteres Gleichnis Jesu vertieft diese Botschaft, indem es uns zur Selbstreflexion auffordert, wodurch wir frei werden sollen vom Gedanken der Verurteilung:

„Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, so werdet ihr gerichtet; und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, wird man euch messen. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du sagen: ‚Lass mich den Splitter aus deinem Auge ziehen‘, wenn ein Balken in deinem Auge steckt? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann siehst du klar, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu entfernen.“ Matthäus 7, 1-5

Dieses Bild verdeutlicht: Nur wenn wir unsere eigenen Fehler erkennen, können wir anderen mit Verständnis und Gnade begegnen. Anstatt zu verurteilen, sollen wir uns selbst prüfen und Mitgefühl zeigen.

Vergebung als Heilungsweg

Unsere menschliche Schwäche ist kein Hindernis, sondern ein Weg:

Durch Einsicht in unsere Schwächen lernen wir, dass wir selbst der Vergebung bedürfen, die Gott uns gewährt, damit wir sie weitergeben.

Auf diese Weise führt Vergebung zur Heilung – für uns und unsere Mitmenschen.

Ein Leben in der Gnade

Jesu Botschaft ist klar: Unsere Schwächen sind keine Hindernisse, sondern Wege zu mehr Mitgefühl und Vergebung. Indem wir unsere Fehlbarkeit annehmen, lernen wir, andere nicht zu verurteilen, sondern ihnen mit Barmherzigkeit zu begegnen. Diese Einsicht befreit uns von der Last der Schuld und öffnet uns für Gottes Wahrheit, in der weder Schuld noch Anklage bestehen können.

Wie können wir diese Botschaft im Alltag leben? Vielleicht indem wir heute jemandem vergeben, der uns verärgert oder verletzt hat. So werden wir eins mit Gott, dem alles – auch das Schwache – dazu dient, das Gute hervorzubringen.

Das Gute im Bösen erkennen

Wie kann aus etwas Bösem etwas Gutes entstehen? Diese Frage beschäftigt viele Menschen, besonders in schweren Zeiten. Die Lehre Jesu zeigt uns einen Weg: Das Böse bleibt böse, solange wir nicht Gottes Willen darin erkennen. Nur durch diese Einsicht und unser Vertrauen kann es gut werden. In seiner Passion zeigt Jesus, wie er dies vorgelebt hat und was wir daraus lernen können.

Das Böse und der Wille Gottes

Das Böse ist nicht von Natur aus gut. Leid, Ungerechtigkeit oder Scheitern müssen falsch und verkehrt bleiben, solange wir keinen tieferen Sinn darin sehen. Jesus lehrt uns, dass das Böse gut werden kann, wenn wir Gottes Willen darin erkennen. Diese Einsicht ist jedoch nicht automatisch da – sie ist individuell und hängt von unserem Vertrauen in die Worte Jesu ab. So wäre es auch falsch, jemandem zu sagen: „Dein Leid ist gut, weil es Gottes Wille ist.“ Solche Worte können zynisch wirken. Das Gute entsteht nur, wenn der Betroffene, wie Jesus Christus, Gottes Wirken in seinem Leid erkennt und darin vertrauensvoll einwilligt. Allerdings muss jeder Mensch diesen Weg ganz für sich selbst gehen:

„Ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte hindurchgeht; denn viele werden, das sage ich euch, danach trachten, wie sie hineinkommen, und es wird ihnen nicht gelingen.“ Lukas 13, 24

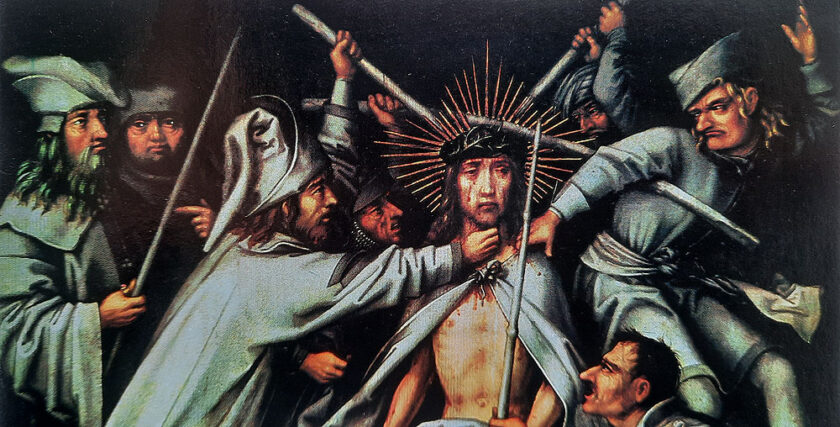

Die Passion Jesu als Vorbild

Jesus selbst hat diesen Weg vorgelebt. In seiner Passion – seinem Leiden, seiner Niederlage und seinem Tod am Kreuz – erkannte er den Willen Gottes. Trotz seines Schmerzes vertraute er darauf, dass Gott Gutes daraus schaffen würde. Angesichts seines bevorstehenden Leides betete er:

„Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber; doch nicht, wie ich will, sondern wie du willst!“ Matthäus 26,39

Durch dieses Vertrauen verwandelte Jesus das Böse in etwas Gutes. Er wusste, dass in seinem größten Unglück auch Glück liegt. Das Glück beruht auf dem Vertrauen, dass dort, wo Gottes Wille erkannt wird, es zum Guten führen muss. Jesus zeigt damit auf, dass derjenige, der auf Gottes Wirken vertraut, auch in dunkelsten Momenten Hoffnung finden wird. Warum? Weil Gott eine Hoffnung, die auf ihn gerichtet ist, nicht enttäuschen kann. Würde er das tun, so würde Gott gegen sich selbst handeln und damit würde er aufhören, Gott zu sein.

Hoffnung durch Vertrauen

Jesus sprach zu seinen Jüngern: „Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden.“ Johannes 16,5-7

Diese Worte klingen zunächst paradox. Wie konnte es „gut“ sein, dass Jesus am Kreuz hingerichtet wurde? Doch er wusste: Sein Weggang war Teil des göttlichen Wirkens, welches einen Geist des Trostes hervorbringen würde. Jesus vertraute darauf, dass Gottes Wille immer und ausschließlich Gutes bewirkt – auch wenn es zunächst wie ein Verlust aussieht.

Wo der Wille Gottes geschieht: Vergebung, Heilung und die Überwindung des Bösen

Die Vergebung Jesu am Kreuz

Die Vergebung, die Jesus seinen Feinden am Kreuz zuspricht, ist von universeller Bedeutung. Sterbend spricht er die Worte:

„Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“ Lukas 23,34

Diese Bitte zeigt die Tiefe seines Opfers: Jesus vergibt seinen Feinden, weil er den Willen Gottes in seiner Passion erkennt und annimmt. Dort, wo Gottes Wille geschieht, enden Schuld und Anklage. Dieser Gedanke bildet die Grundlage für die Erlösung der Welt und die Vergebung, die Jesus ermöglicht.

Unwissenheit und die Notwendigkeit des Bösen

Die Feinde Jesu handelten in Unwissenheit, wie er selbst betont. Diese Unwissenheit entlastet sie in einem tieferen Sinn:

- Unwissende sind nicht strafmündig.

- Hätten sie gewusst, was sie taten, hätten sie anders gehandelt.

- Doch ohne ihr Handeln wäre die Welt nicht erlöst worden.

Ihre Unwissenheit war somit notwendig, wodurch die Erlösung durch die Passion Jesu verwirklicht werden konnte. Daraus folgt:

Was in Übereinstimmung mit Gottes Willen geschieht, kann nicht getadelt werden, denn es ist ein Werk Gottes.

Aus dieser Folgerichtigkeit ergibt sich die Vergebungsbitte Jesu als logische Konsequenz.

Die Kraft göttlicher Vergebung

Ein möglicher Einwand könnte sein, dass Jesus nicht selbst vergibt, sondern Gott darum bittet, seinen Feinden zu vergeben. Doch welche Vergebung wiegt mehr: die eines Menschen oder die Gottes?

Die Vergebung, die Jesus erbittet, ist göttlich, allumfassend und damit objektiv. Sie hebt Schuld auf und führt zur Heilung. Jesus erkennt den Willen Gottes in allen Geschehnissen und bittet um höchste Vergebung für seine Feinde. Und diese Herrlichkeit, die ihm vom Vater gegeben wurde, teilt er mit uns:

„Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir.“ Johannes 17, 22-23

Durch diese Gabe werden auch wir befähigt, für die zu bitten, die uns Unrecht tun, und so objektive Vergebung bei Gott zu bewirken.

Die Liebe zu den Feinden

Jesus fordert uns auf, über menschliche Maßstäbe hinauszugehen:

„Liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen.“ Matthäus 5, 44-45

Dieser Auftrag wurzelt in der Erkenntnis, dass selbst der „böse“ Mensch unwissentlich Gottes Werk vollbringt – ja vollbringen muss. In diesem Sinn verdeutlicht uns der Apostel Paulus:

„Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen.“ Römerbrief 8, 28

Jesus nahm Unrecht, Leid und Tod auf sich, weil er wusste, dass auch darin Gottes Wille wirkt. Dadurch erhielten für ihn Leid und Tod jenen neuen Sinn, durch den die Welt überwunden werden konnte. So wurde in Christus der Gerechte zum Sünder gemacht, damit der Sünder gerecht werden konnte:

Denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit finden würden, die vor Gott gilt. 2. Korintherbrief 5, 21

Die Geisteshaltung Jesu: Leid als Weg zur Auferstehung

Jesus vermittelt uns eine neue Sicht auf Unrecht, Leid und Tod. Er zeigt, dass alles, was Gott will, gut ist und gut wird. Sein Glaube beruhte darauf, dass alles, was dem Willen Gottes unterliegt, unsterblich ist und auferstehen muss, sobald sein Wille darin erkannt wird. Warum? Weil das, was Gott will, nicht sterben kann. Gott ist das Leben selbst. Sein Wollen und Wirken führen unausweichlich zum Leben.

Durch Jesu Einwilligung in den Willen Gottes wurde aus Unrecht, Leid und Tod etwas Notwendiges, Wahres und Gutes. Indem wir darauf vertrauen, können auch wir diese Geisteshaltung annehmen:

- Durch vertrauensvolle Hingabe an den Willen Gottes finden wir Heilung.

- In dieser Haltung können wir nicht zugrunde gehen, denn Gottes Wesen und Wille ist das Leben selbst.

Vergebung als Weg zur Erlösung

Die Passion Jesu offenbart, dass selbst das Böse in Gott beschlossen liegt und uns dient, sofern wir darauf vertrauen. Durch seine Vergebung am Kreuz zeigt Jesus, wie Leid in Heilung, Unrecht in Gerechtigkeit und Tod in Leben verwandelt werden. Indem wir seinen Geist annehmen und in den Willen Gottes einwilligen, werden wir zu Trägern dieser Vergebung und Teilhabern an seiner Herrlichkeit. So enden Schuld und Anklage dort, wo Gottes guter Wille geschieht.

Allumfassende Vergebung erwirken

Die unteilbare Einigkeit Gottes

Aus dem bisher Dargelegten geht hervor, dass in Gott keine Anklage, keine Schuld, kein Widerspruch noch ein Gegenteil oder ein Widersacher Gottes bestehen kann. Warum ist das so? Weil Gott – der die Wahrheit selbst ist – unteilbar ist. Daher beginnt das höchste Gebot im Judentum mit den Worten:

„Höre Israel, unser Gott ist ein einiger Gott.“ 5. Mose 6,4

Aus der unteilbaren Einigkeit Gottes folgt, dass Gott niemanden straft oder richtet. Denn wäre das möglich, so würde Gott damit auch sich selbst strafen oder richten. Das wiederum ist unmöglich, da außer Gott nichts ist und er damit aufhören würde, ein einiger und ein unteilbarer Gott zu sein.

Das göttliche Gericht durch den Sohn

Entsprechend dieser Grundwahrheit verdeutlichte Jesus, dass Gott selbst niemanden richtet:

„Denn der Vater richtet niemand, sondern er hat alles Gericht dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren.“ Johannes 5,22

Aber wie ist es zu verstehen, dass der Vater alles Gericht dem Sohn übergeben hat? In seiner Passion zeigt Jesus auf, von welcher Art das göttliche Gericht ist, das durch den Sohn gekommen ist und das durch ihn erfolgt.

Vergebung als Gericht am Kreuz

Das Gericht, das der Sohn am Kreuz verkündet, bedeutet Vergebung für die Feinde Gottes, wodurch diese notwendig werden.

Das mag paradox, ja absurd klingen, doch indem Jesus seinen Feinden vom Kreuz herab Vergebung zuspricht, erwirkt er zweifellos deren objektive Vergebung durch Gott, in dem alle Dinge notwendig sind und werden.

Grundsätze der göttlichen Wahrheit

Um die Dimension dieses unerhörten Gedankens zu erfassen, müssen wir uns nochmals Folgendes verinnerlichen:

- Gott ist ohne Teilung, Trennung oder Widerspruch.

- In Gott bestehen weder das Böse noch Schuld noch Anklage.

- Gott straft und richtet niemanden.

- Gott kann durch nichts behindert werden

- Gott dienen ausnahmslos alle Geschehnisse

- Dem Willen Gottes kann sich nichts widersetzen.

Das Einswerden mit Gott

Übereinstimmend lehrte Jesus, dass das Heil und die Herrlichkeit des Menschen auf unserem vollkommenen Einswerden mit Gott beruhen. So wie der Sohn eins war mit dem Vater, sollen auch wir eins werden mit Gott, wodurch wir zu Söhnen werden und Gott unser Vater wird:

Ich bitte aber nicht nur für sie, sondern auch für diejenigen, die durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, so wie du, Vater, in mir und ich in dir; dass auch sie in uns eins seien, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, dass sie eins seien, gleichwie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen in eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie so liebst, wie du mich liebst.

Johannes 17, 20-23

Daraus folgt, dass das Gericht, das dem Sohn übertragen ist, aus einer Verschiedenheit zu Gott rührt. Diese Verschiedenheit aufzuheben ist der Sohn gekommen.

Der Sohn ist nicht verschieden vom Vater, denn Kennzeichen des Sohnes ist es, den Willen des Vaters in allen Dingen zu erkennen und zu tun.

Der Sohn und der Wille des Vaters

So, wie Gott alle Dinge dienen, so dienen auch dem Sohn Gottes alle Dinge ohne Unterschied. Selbst Verfolgung, Verrat, Verleumdung, Verurteilung und Hinrichtung am Kreuz. Der Sohn vermag in allen Geschehnissen den Willen des Vaters zu erkennen. Und so kann unser Heil nur darin liegen, dass wir die Geisteshaltung Jesu annehmen. In diesem Sinne lehrte Meister Eckhart:

„Wollt ihr Gott erkennen, so müsst ihr dem Sohne nicht nur gleich sein, sondern ihr müsst der Sohn selber sein.“ Meister Eckhart

Darum hat der Sohn seinen Feinden vergeben, weil er dem Vater, dem alle Dinge dienen, vollkommen gleich ist. Indem der Sohn seinen Feinden Vergebung zuspricht, verkündet er, dass auch die Taten seiner Feinde zum Guten dienen, da auch sie dem Willen des Vaters unterliegen, dem sich nichts entziehen kann.

Indem der Sohn vergibt, ehrt er den Vater, weil er das Wesen des Vaters verkündet, dem alle Dinge dienen.

Die Macht des Opfers

Allmacht in Ohnmacht

Das Gericht, das in der Gestalt des Sohnes gekommen ist, bedeutet Vergebung für die Täter, die jene Vergebung empfangen, die Jesus Christus gelehrt und die er selbst gegen seine Feinde geübt hat. Welche Vergebung ist das? Es ist die Vergebung, die aus der Erkenntnis rührt, dass Gottes Wille überall dort geschieht, wo wir ihn erkennen und darin einwilligen, selbst in Ungerechtigkeit, Leid und Tod. Denn da, wo Gottes Wille geschieht, müssen alle Dinge zum Guten führen, da Gott das Leben selbst ist und aus ihm nur Gutes, nur Leben, Geist und Sinn fließen. In diesem Sinne erklärte Jesus:

„Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, auf dass ich es wiedernehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Macht, es zu lassen, und habe Macht, es wiederzunehmen. Solches Gebot habe ich empfangen von meinem Vater.“ Johannes 10, 17

Die Versöhnung der Täter

Vermag das Opfer zu vergeben, weil es auch im erfahrenen Unrecht den Willen Gottes erkennt, so sind die Täter vor Gott gesühnt. Warum? Weil sie unwissentlich nach dem Willen Gottes handelten, was hier nur das Opfer weiß.

Wenn am jüngsten Tag alles zeitliche endet, werden es auch die Täter erfahren und sie werden fassungslos sein. Es wird dann sein wie in den Zeiten Josephs, den seine Brüder hassten, weil er der Lieblingssohn des Vaters war, den sie für tot erklärten, den sie als Sklaven verkauften und der ihnen am Ende doch von Herzen vergeben hat, weil er Gottes Willen in seinem Schicksal erkannt hatte:

„Und er sprach: Ich bin Joseph, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und jetzt bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich euch deshalb böse bin, weil ihr mich hierher verkauft habt; denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch her gesandt.“ 1. Mose 45,1

Das Gericht: Die Verminderung des Guten

Jesus Christus ist gekommen, den Willen Gottes zu verkünden, und dieser Wille besagt, dass im Sohn alle Schuld aufhört, da Gott gnädig ist und in ihm keine Schuld bestehen kann. Erlöst ist, wer durch den Sohn frei wird von Anklage, Schuld und Vergeltungsdenken, so wie der Sohn frei war von Anklage, Schuld und Strafe. Wer dem Sohn glaubt und so vergibt, so wie der Sohn vergeben hat, wird selbst Sohn und wird frei und wird leben.

Dort, wo uns Anklage, Schuld, Strafe und Vergeltung anhaften, werden wir eines Tages damit konfrontiert. Soweit wir Opfer waren, werden wir Trost empfangen. Soweit wir Täter waren, werden wir mit dem Maß gemessen, das wir bei anderen angelegt haben. Wir werden empfangen, woran wir glauben und woran wir gedanklich festhalten: Entweder Vergebung oder Vergeltung. Halten wir an der Vergebung fest, werden wir eins mit Gott und werden leben. Halten wir an der Vergeltung fest, werden wir mit Gott entzweit. Warum? Weil wir nicht empfangen können, was wir nicht wertschätzen, wünschen und wollen, nämlich Vergebung, Gnade und Barmherzigkeit.

Und so bewirkt jede Entzweiung mit Gott eine Verminderung des Guten, und das ist das Gericht. Daher spricht Jesus in seinen Gleichnissen von einer Rangfolge, von einer erfahrenen Herabsetzung oder Erhöhung sowie von Großen und Kleinen im Reich Gottes. Dabei ist die Entzweiung mit Gott gleichbedeutend mit der Entzweiung mit unserem Nächsten.

Schlussgedanke

Vergebung ist somit kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Akt der Stärke, der uns mit Gott eint. Indem wir vergeben, haben wir Anteil an seiner Größe und überwinden Schuld, Anklage und Vergeltung.

Dieses Einswerden mit Gott, wie Jesus es uns lehrte und in seiner Passion lebte, führt zur Erlösung – zu einem Leben in grenzenloser Gnade, das frei von Verurteilung und voll von Barmherzigkeit ist. Lassen wir uns dazu ermutigen, diesen Weg im Alltag zu gehen: Vergeben wir, wo wir verletzt wurden, und vertrauen wir darauf, dass Gott auch in den größten menschlichen Schwächen Gutes wirkt. So werden wir Träger seiner allumfassenden Liebe und Hoffnung in einer Welt, die Vergebung, Gnade und Barmherzigkeit so dringend braucht.